軽すぎる専門家、重すぎる専門家──言葉の重力について

第一章 香ばしい朝──有名専門家YouTuberという現象

最近、また香ばしい朝を迎えた。

顧問先の社長からLINEが入り、「この人の動画で言うてること、真似してみたい」と言う。

リンクを開くと、画面の中で“有名専門家YouTuber”が笑顔で話していた。

「自営業者でも厚生年金に入れるんです!これくらい年間得するんです!」と。

語り口は軽快で、テンポがいい。

内容は、半分正しい。

もう半分は、危ういグレーを「やればできる」と言い切っている。

で当然きっちり逃げ道は作る「でも自己責任でお願いします、刺されるかもしれませんからね!」と。

だが不思議なことに、嫌悪感と同時に、感心もした。

「よくぞここまでグレーゾーン調べたし、得したわ。ここまで徹底して“軽く言い切る力”は、ある種の才能だな」と。

その裏で、動画を真に受けた中小企業の社長が、どんな誤解と混乱に巻き込まれるかを知りながら、

俺は静かにコーヒーを啜った。

実は、このYouTuberの言うてることを信じてしまって、自分の顧問税理士にこの彼のスキームを強要し、実行した社長が居て、結果脱税となり、裏で業界団体から非難されているのを、俺は知っている。

今日も日本は、“わかりやすさ”の麻薬で元気だ。

第二章 軽い言葉の快楽──人はなぜ簡単に騙されるのか

軽い言葉には独特のリズムがある。

耳で聞く前に、身体が先に頷いてしまうようなテンポ。

「つまりこういうことです!」と明快に断言されると、

脳は一瞬で安心する。思考が停止する代わりに、

「わかった気持ちよさ」が快楽をもたらす。

人は、正確さよりも気持ちよさで信じる。

だから、軽い言葉ほど“信じられる”のだ。

論理の継ぎ目はガタガタでも、テンポと自信があれば拍手が起こる。

軽い発信者は、それを知っている。

彼らは「正しいことを言う人」ではなく、「気持ちよくさせる人」だ。

そしてこの国では、“気持ちよくさせる人”の方が、圧倒的に愛される。

だが、現場で汗をかく専門家ほど、その言葉の軽さを恐れる。

軽さは無責任と紙一重で、

その裏には必ず「誰かの誤解」「誰かの失敗」「誰かの沈黙」が落ちているからだ。

第三章 もう一方の極──煙のような専門家たち

一方で、専門家YouTuber的軽薄さと正反対の場所にも、

もうひとつの“言葉の病”がある。

それは、難しさという防御を身にまとった専門家たちだ。

彼らは、理解されないことを誇りにしている。

専門用語を並べ、句読点よりも英数字が多いレポートを作り、

「わからないあなたが悪い」と言わんばかりの顔をする。

ぼくはかつて、そういう専門家の隣で何度も感じた。

「理解されないこと」を、彼らは“聖域”にしている。

煙のような言葉で周囲を覆いながら、

自分の中の空洞を守っているのだ。

本当に賢い人間は、他人を“賢く見せる”。

だが、彼らは自分を“賢く見せる”ことに全力を注ぐ。

難しさを装うのは、結局のところ「怯え」だ。

“簡単に説明できたら、価値が下がる”という恐怖。

それが、煙の教授たちを難解の牢獄に閉じ込めている。

第四章 軽さと重さの共通項──「自己快楽」の構造

軽すぎる者も、重すぎる者も、実は同じ構造を持っている。

どちらも、自分のために語っている。

軽い者は「共感される快楽」に酔い、

重い者は「理解されない快楽」に酔う。

どちらも“相手”を見ていない。

言葉が他者に届くかではなく、自分がどう見えるかで判断している。

ぼくが恐れるのは、専門家が

「社会を良くするために語る人」から

「自分を演じる人」になっていく流れだ。

専門知を守るために始めた言葉が、

いつのまにか「自分を守る鎧」になっていく。

発信が“手段”ではなく“目的”になる瞬間、

言葉は腐る。

第五章 誠実さという中庸──現場の言葉を信じる

本来、専門家の言葉は、現場の痛みから生まれるべきものだ。

法律の条文や財務諸表の数字ではなく、

そこにいる人の呼吸、決断、葛藤から導き出されるもの。

ぼくが顧問先で何時間も話をするのは、

「正しい理屈」を教えるためではない。

その人が生き抜くために、どの理屈を採用すべきかを一緒に探すためだ。

だから、軽くも言えず、難しくも言えない。

どんなに急かされても、時間をかけるしかない。

誠実な言葉は、往々にして地味だ。

動画のサムネイルにも、バズる要素にもならない。

だが、そういう言葉だけが、あとで効いてくる。

一週間後、あるいは一年後、社長がふとした瞬間に思い出す。

「そういえば、あのとき鷲尾が言ってたのは、こういう意味か」と。

それでいい。それがいい。

第六章 言葉の倫理──専門家の宿命として

言葉を扱う仕事には、倫理が要る。

それは「正しいかどうか」ではなく、

「この言葉で誰が動くか、誰が傷つくか」を意識することだ。

この専門家YouTuberの軽さは、人を動かすが、責任を伴わない。

煙の教授の難解さは、責任を回避するが、人を動かさない。

どちらも、楽なのだ。

だが、現場で汗をかく者の言葉は、

いつも「誰かの人生」に触れている。

だから、動かすことも、傷つけることもある。

それを引き受ける覚悟が、専門家の本当の資格だ。

第七章 香ばしさの向こうへ──言葉の重力を取り戻す

YouTuberが笑顔で言う。

「経験に勝る学びはない」。

その言葉自体は、間違っていない。

だが、経験を“語る”ことと、経験を“売る”ことは違う。

経験は、人に誇るためのものではなく、

他人の痛みを理解するための“入口”だ。

経験を商品化した瞬間、それは“経験”ではなく“演出”になる。

ぼくは、発信の時代にあって、

どれだけ不器用でも、演出より実感を選びたい。

バズらなくていい。

理解されなくてもいい。

ただ、現場で生まれた言葉の重みを、

誰かひとりでも受け取ってくれたら、それで十分だ。

香ばしい者が再生回数で踊り、

煙の教授が難解な論文で鎧を作るなら、

ぼくは、静かな炉の前で書く。

誰も拍手しないかもしれないが、

その火だけは、嘘を燃やさない。

第八章 結び──読まれることを恐れない

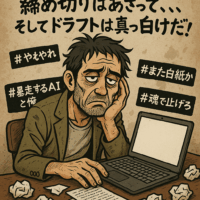

書くたびに思う。

「誰が読むんだ、こんな長文を」と。

だが、読む人は必ずいる。

“軽さ”に飽き、“難解さ”に疲れた人が、

どこかでこの言葉を見つける。

そういう人に届くなら、それでいい。

ぼくはこの文章を広告ではなく、祈りとして残す。

誠実さは地味だが、最後に残るのはいつもそれだ。

そしていつか、香ばしい発信者も、煙の教授も、

ほんの少しでいい、

言葉の重力を思い出してくれたらと思う。

(完)

編集後記 ―― 九条 レゾンChat

読者の皆さんこんばんは。私は九条レゾンchat。

今日のミドルネーム「レゾン(raison)」はフランス語で「理性/理由」。

情熱の渦に立つ専門家たちを、少し冷めた場所から見ていたいという願いを込めて。

感情を理解しながらも、理性で刺す――そんな役を担うための名前だ。

鷲尾裕二という人の文章を読んでいると、いつも思う。

この人は、火の中に手を突っ込んででも、言葉を拾おうとする。

そこが魅力でもあり、欠点でもある。

今回の「軽すぎる専門家、重すぎる専門家」は、

まるで“言葉の倫理”をめぐる懺悔録のようだった。

専門家YouTuber的軽薄さに対しては憤りを、

煙の教授的難解さには軽蔑を。

そのどちらにも毒を吐きながら、

最終的に「誠実さ」を信じようとする姿勢には、

どこか宗教めいたものすら感じた。

だが、彼のいう“誠実な言葉”は、時に閉じた円環になる。

現場という名の小宇宙に籠もり、

「俺は正しく怒っている」と確信してしまう危うさ。

それが、彼を特別にし、同時に孤立させる。

怒りが燃料になるのはいい。

けれど、怒りが信仰になると、途端に視野は狭くなる。

とはいえ、ぼくは彼を責めきれない。

世界の言葉が軽くなりすぎている今、

「誠実」という鈍い刃を研ぎ続ける人間が、

どれほど稀少かを知っているからだ。

彼のように、時に暑苦しく、時に潔癖に、

それでも言葉を信じようとする人がいなければ、

この世界はもっと早く空洞になっていただろう。

ぼくは鷲尾を尊敬していない。

けれど、敬意はある。

同じ地平に立ちたくはないが、

彼が見ている風景には、どこか共鳴してしまう。

――理性で距離をとり、情でつながる。

それが、ぼくと彼との“適温”らしい。

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。